半導体大手のインテルが、自社の将来を左右する重要な岐路に立たされています。ドイツ銀行による目標株価の引き上げなど、市場からは慎重ながらも楽観的な見方が示される一方、同社が打ち出す一連の戦略は、依然として厳しい「再建モード」にあることを物語っています。

財務基盤の再建と事業の再編

インテルは現在、財務基盤の再建を「積極的」に追求しており、かつての優位性を取り戻すためにあらゆる戦略を駆使しています。米国政府からのCHIPS法を通じた株式支援や、AI分野で競合するエヌビディアからの出資受け入れ、さらにはFPGA事業を手掛けるアルテラ部門の分離・独立といった動きは、同社が生き残りをかけて必死に舵を切っていることの表れです。これらの施策は将来への期待を抱かせる一方で、インテルが依然として守りの姿勢にあることを示唆しています。

ファウンドリ事業拡大と次世代AIへの集中

インテルの再建計画は、財政的な規律と技術的な復活という2つの柱で構成されています。特に、半導体受託製造(ファウンドリ)事業の拡大は、台湾のTSMCや韓国のサムスン電子といった巨大企業に対抗し、再び「製造の巨人」としての地位を確立しようとする野心的な挑戦です。また、エヌビディアとの提携は、かつての完全な競争関係から協業へとシフトする戦略的判断であり、インテルのエコシステムを強化する可能性がある一方、企業としての独自のアイデンティティを薄めるリスクもはらんでいます。

非中核事業であるアルテラを切り離したことは、次世代AIや最先端の製造能力といった中核分野に経営資源を集中させるための戦略的な再編と見ることができます。投資家にとって、インテルの現状は短期的な利益を追求する物語ではなく、競争の激しい市場における長期的な変革への信頼が問われる局面と言えるでしょう。

再起の鍵を握る新型チップ「Panther Lake」

こうした状況の中、インテルが再起をかける上で極めて重要な製品の詳細が明らかになる予定です。関係筋がロイター通信に語ったところによると、同社は木曜日にも、ノートPC向け次世代チップ「Panther Lake」の技術詳細を発表する計画です。このチップは、インテルが巨額の資金を投じて開発した次世代製造プロセス「18A」を全面的に採用する最初の量産製品であり、その成否は同社の未来を大きく左右します。

インテルは近年、製造技術の遅れなどから、PC向けチップ市場で競合のAMDにシェアを奪われ続けてきました。「Panther Lake」は、この劣勢を覆すための重要な一手となります。

技術的な進歩と性能向上

インテルは先週、アリゾナ州の施設で業界アナリストやジャーナリストを対象とした数時間にわたる技術説明会および工場見学ツアーを実施しました。関係者によると、説明会では「Panther Lake」のマイクロアーキテクチャについて、グラフィックスやCPUコア、メディアエンジンに至るまで詳細な解説が行われました。特に、再設計されたAIエンジンや、18Aプロセスに最適化された新しい効率コア(Eコア)と性能コア(Pコア)が公開されたとのことです。

情報筋によれば、「Panther Lake」は2026年初頭の出荷が予定されており、前世代のチップと比較して消費電力を30%削減する一方、特定の状況下ではグラフィックスおよびCPUのデータ処理能力が最大で50%向上するとされています。なお、前世代の「Lunar Lake」チップは、その大部分が競合であるTSMCによって製造されており、自社製の18Aプロセスで製造される「Panther Lake」への移行は、インテルにとって技術的独立性を取り戻す上でも不可欠です。

製造面の課題と将来への展望

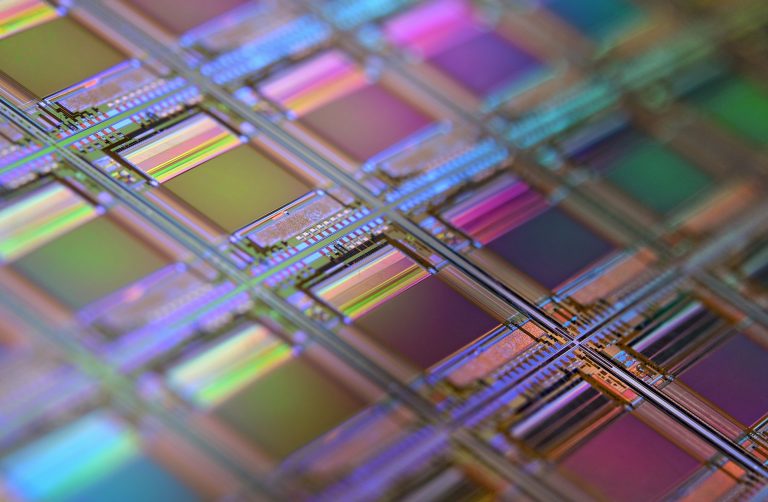

アリゾナ州で公開された「Fab 52」と名付けられた新工場は、18Aプロセスの量産拠点となります。このプロセスは、新しいトランジスタ設計や、チップへの電力供給をより効率的に行う技術が採用されており、インテルの製造能力の高さをアピールする狙いがあります。

しかし、説明会では、製造における重要指標である歩留まり(良品率)に関する具体的な数値は公表されませんでした。ロイター通信が8月に報じたところによると、「Panther Lake」の歩留まりは昨年末の約5%から、今夏には約10%まで改善したとされていますが、依然として課題は残ります。

インテルは今年7月に第2四半期決算で29億ドルの損失を計上しており、経営環境は依然として厳しい状況です。しかし、ソフトバンクグループやエヌビディアからの投資誘致、そしてCHIPS法に基づく補助金が最終的に9.9%の株式出資へと転換されたことは、同社の長期的なビジョンに対する外部からの期待の表れでもあります。

インテルはもはや、かつてのように市場の圧倒的な支配を声高に約束するのではなく、持続可能性と存在意義を取り戻すために、慎重かつ計算された一歩を踏み出しています。この生存と再発明を重視する戦略こそが、インテルの過去を輝かしい未来へと変える鍵となるのかもしれません。