オランダの量子プロセシングユニット(QPU)供給メーカーであるQuantWare社は、イタリアのナポリ・フェデリーコ2世大学に対し、同社の64量子ビットQPU「Tenor」を納入したことを発表しました。このQPUを搭載したシステムは、イタリア国内で最大規模の量子コンピュータとして稼働を開始します。今回の納入は、QuantWare社が早期アクセスパートナー向けに進めている製品展開の第一弾となります。

オープンアーキテクチャがもたらす変革

1224年の設立以来、約8世紀にわたり科学の進歩を見届けてきた歴史あるナポリ・フェデリーコ2世大学で、イタリア最大となる量子コンピュータが稼働を開始しました。この成果は、単に一国のマイルストーンであるだけでなく、量子コンピュータの構築、導入、そして利用方法における世界的な潮流の変化を象徴するものです。

このプロジェクトの成功の鍵となったのが、「量子オープンアーキテクチャ(QOA)」と呼ばれるモジュール型のアプローチです。従来、研究機関が量子コンピュータを導入するには、特定の一社から完全なパッケージとして提供されるクローズドなシステムを購入するか、あるいは膨大な時間と費用をかけてゼロから自前で構築する必要がありました。

QOAは、専門的なコンポーネントを複数のサプライヤーから調達し、それらを組み合わせて高性能なシステムを構築することを可能にします。これにより、かつては巨大テック企業や政府系研究所の独壇場であった量子コンピューティング技術が、世界中の大学や研究機関にとってより身近なものとなりつつあります。

ナポリ大学タフリ教授が語る導入の背景

今回QuantWare社の「Tenor」QPUを導入したのは、同大学物理学科のフランチェスコ・タフリ教授が率いる量子コンピューティング・ナポリ(QCN)研究所です。タフリ教授は、今回の導入決定の背景を次のように語っています。

「イタリア最大の量子コンピュータを構築するには、強力であるだけでなく、商用で入手可能かつ、すぐに統合できるプロセッサが必要でした。QuantWare社のTenor QPUは、我々の開発スケジュールを大幅に短縮し、システム本体とその応用開発に集中することを可能にしてくれました。」

このアプローチは、高価なクローズドシステムを購入したり、極めて複雑な量子プロセッサを自前で開発したりするという、従来の選択肢とは一線を画すものです。

最先端技術とモジュール化の両立

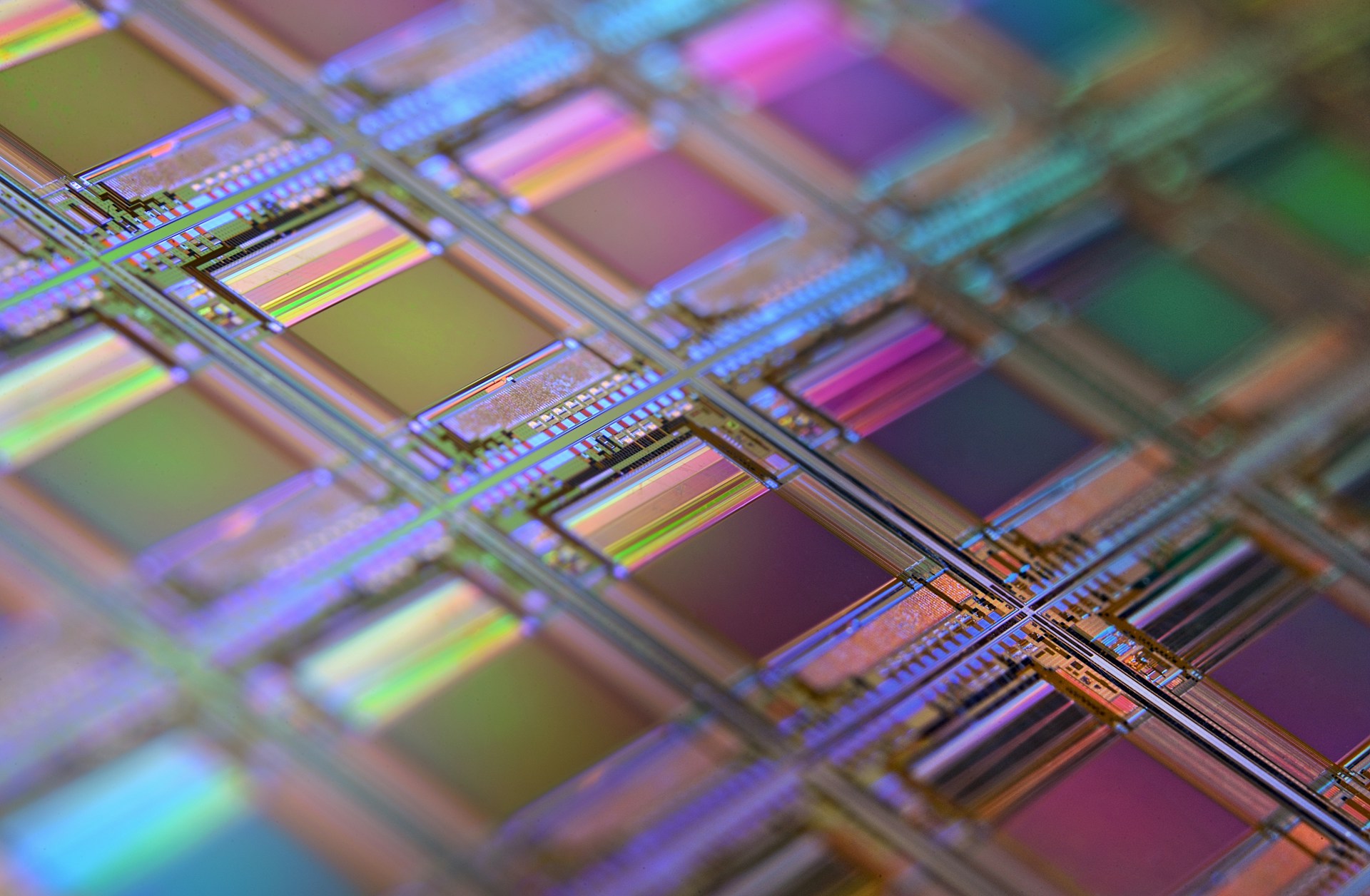

「Tenor」QPUは、IBMやGoogleといった業界のリーダー企業も採用している「超伝導トランスモン量子ビット」技術を利用しています。しかし、QuantWare社はこの最先端技術をスタンドアロンのコンポーネントとして提供することで、様々なシステムアーキテクチャへの統合を可能にしました。超伝導量子プロセッサは、宇宙空間よりも低温なミリケルビン単位の極低温環境で動作させる必要があり、その実現には高度な専門知識が求められます。

QOAモデルは、こうした技術的障壁を乗り越えるための分業体制を促進します。各研究機関が量子回路設計から冷凍技術、制御エレクトロニクス、ソフトウェアまで全てを網羅するのではなく、それぞれが得意分野に集中し、専門的なコンポーネントは外部のサプライヤーから調達するのです。これは、古典的なコンピューティングにおけるインテルのような企業がプロセッサ設計に特化し、他の企業がシステム統合やソフトウェア開発を担う成功パターンと似ています。

エコシステムへの影響と今後の展望

QuantWare社のCEOであるマット・ライラースダム氏は、このエコシステムへの影響を次のように強調します。「量子オープンアーキテクチャを通じて、我々はエコシステム全体が我々のプロセッサを基盤に革新と構築を行えるよう支援しています。今回のナポリ大学の事例は、そのアプローチの有効性を示すものです。」

このオープンなアプローチは、教育面でも大きな利点をもたらします。クローズドなシステムが内部構造にアクセスしにくい「ブラックボックス」であるのに対し、オープンなシステムは学生や若手研究者がハードウェアの基礎から応用までを実践的に学ぶ絶好の機会を提供します。

さらに、このモデルは量子技術へのアクセスを地理的に民主化し、国際的な共同研究を促進する効果も期待されています。QuantWare社の顧客が既に20カ国以上に広がっている事実は、その証左と言えるでしょう。

ナポリでの成功は、量子コンピューティング業界が垂直統合型から、ハードウェア、ソフトウェア、サービスといった各分野での専門化が進む水平分業型へと移行していく可能性を示唆しています。オランダの最先端QPUを搭載したイタリア最大の量子コンピュータは、オープンアーキテクチャの枠組みにおける国際協力が、各国の量子技術開発プログラムをいかに加速させるかを示す好例となりました。